広告

江戸時代の古民家

世界の大国、1700年代のアメリカは独立宣言の前でした。

一方日本は鎖国の江戸時代で独自の文化が花開いていた頃です。

江戸時代には地主制度があり、庄屋が村を治めて地域の為に力を発揮していた。この民家は一度村の火災に遭ったが1700年代に再建されたという。

江戸時代の庄屋の住まい

庄屋=豪農の家なので門構えの立派な造りになっている。

表玄関と通用口の入り口があり、通用口と言えどもかなり広い間口となっている。

通用口からは土間に通じていて湯を沸かしたりご飯炊きのかまどがあり、その広さが50坪という。畳で100畳にもなる広さ。

古民家の玄関

お客を迎える玄関の広さも2間以上あるのでは・・・

控えの間と奥座敷があるのは、地主の家ならそうですが、玄関脇にお寺様用の風呂場がある。

籠に乗って遠方からくるお寺様を大切にしていたことがわかる。

また、昔は宿泊場所としても家を提供している時代であった。

歴史が分かる古木や大木

その家が古いことが分かるのは古木や大木が屋敷の中に植わっている。樹齢数百年の杉の木が入り口で迎えてくれる。

雪深い場所なので家の中には太い柱が何本も立っている。

古民家が昔の儘になっていること自体、都会では考えられない光景です。大手デベロッパーが入らないことが地方にとってはある意味で幸いなことです。

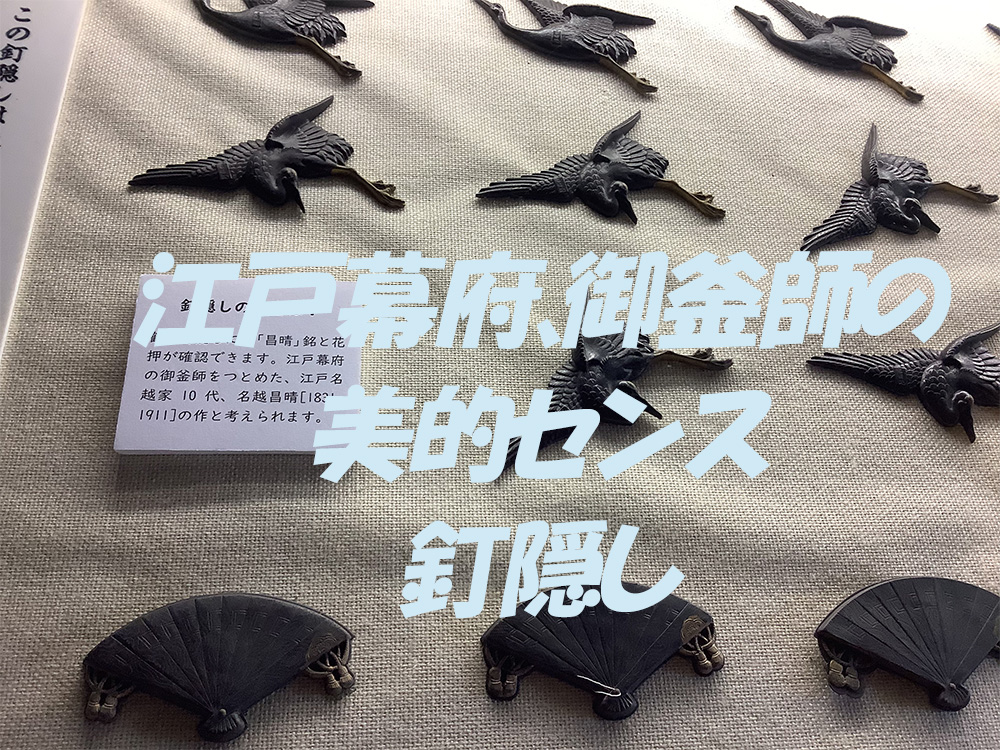

美的センスがある釘隠し

和室の柱に釘を打った時にその釘を隠すために作られた釘隠しが鶴や扇などに形に作られている。

ちょっとした工夫で美しさに変わる。

この民家には江戸時代、幕府の御釜師によって作られた釘隠しが使われている。

来客用お風呂

遠路から来られる僧侶や来客の為に玄関脇に風呂場が設けられています。

お手洗い

水洗トイレなどなかった時代のお手洗いにも板が漆で塗られており、畳敷きになっている。庭からでもトイレに入れるようになっている。

広告